Une excellente interview publiée chez Africultures, rédigée par Anne Bocandé, qui va en profondeur sur les thèmes auxquels réfléchit Djamila Ribeiro : violence, racisme systémique et résistances.

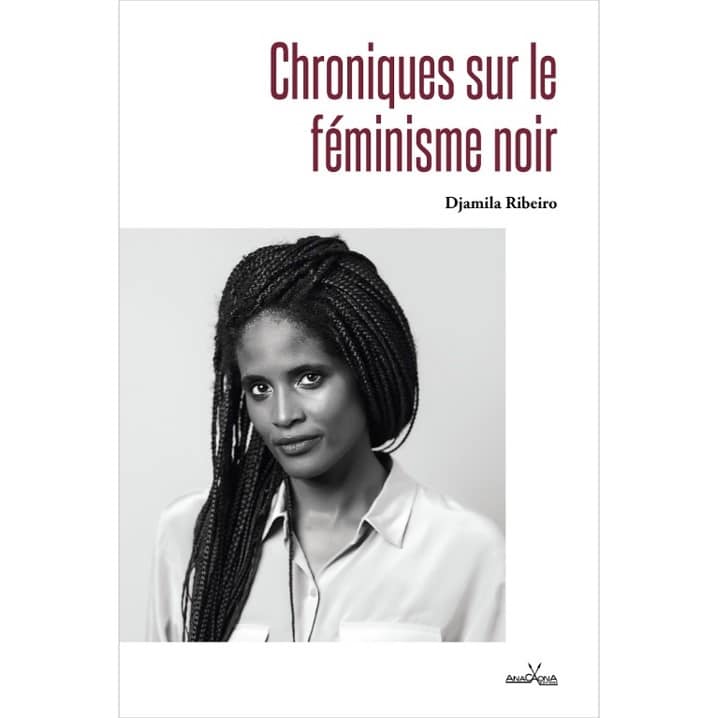

Philosophe brésilienne, Djamila Ribeiro était de passage en Europe pour la promotion de deux de ses essais traduits en français par son éditrice Paula Anacaona : Chroniques sur le féminisme noir et La place de la parole noire. A Rennes, elle a échangé avec l’association antiraciste et féministe déConstruire et a répondu à l’invitation du collectif Brésil Rennes pour une présentation publique de ses ouvrages. Recension de ces rencontres pour Africultures.

Penser le féminisme noir, de quoi s’agit-il ?

Penser le féminisme noir c’est penser des projets. L’idée est de casser avec ce mythe que le féminisme noir serait un mouvement identitaire. Les féministes noires s’insèrent dans une démarche intersectionnelle, c’est à dire qu’elles pensent que la classe, la race et le genre s’entrecroisent pour générer des oppressions. Quand j’ai publié La place de la parole noire en 2017, ce livre a provoqué beaucoup de polémiques au Brésil. Les gens sont encore prisonniers de l’idée du sujet comme sujet universel. Alors que nous les femmes noires, comme le dit la philosophe Grada Kilomba, nous sommes toujours traités comme l’Autre de l’Autre, c’est à dire l’entité contraire de la masculinité et l’entité contraire de la femme blanche. Le débat sur la place de la parole porte fondamentalement sur la place sociale. Avec de nombreuses féministes noires comme Leila Gonzales, Luisa Baros, nous essayons de réfléchir aux expériences qui proviennent de la place sociale que chacun occupe. C’est dans ce sens que les féministes noires insistent sur l’importance de nommer les réalités. On ne peut pas trouver de solutions à ce qui n’est pas nommé.

Comment cela se traduit-il au Brésil ?

Le Brésil, un pays à majorité noire (54%), est un pays où les espaces de pouvoir sont occupés par des hommes hétérosexuels blancs et riches. Les personnes blanches ont dû mal à discuter de la blanchité et des privilèges qui sont liés à cette place parce qu’elles ne se voient pas comme racialisées. Le sujet blanc marque les autres sans se marquer. Or, il s’agit de réfléchir au fait que leur place de privilégiés n’a pas été naturellement fixée, figée. Leurs privilèges sont construits sur la base de l’oppression d’autres groupes. Et le fait que les individus blancs ne comprennent pas qu’eux aussi parlent d’une place, d’un lieu spécifique, fait qu’ils ne comprennent pas la place du Blanc comme métaphore du pouvoir. Au Brésil, les femmes noires occupent majoritairement des places sociales dans les travaux domestiques. Au Brésil toutes les 23 minutes un jeune Noir est assassiné, et le taux d’incarcération des hommes noirs est le plus élevé. Si je ne pense pas à cette réalité quand je décide de politiques en faveur de la jeunesse, si je poursuis des actions avec une idée de “gouvernement pour tous” comme si les gens n’étaient pas marqués, on finit par tomber dans cette nécropolitique théorisée par Achille Mbembe. Le débat sur la place de la parole est un débat sur les oppressions structurelles et leurs incidences sur la vie des personnes. C’est important de comprendre ces réalités pour penser des sorties émancipatrices. On ne nie pas du tout le sujet, mais il s’agit de dire que selon notre place sociale on se retrouve dans une situation de vulnérabilité plus ou moins grande.

Quels sont les processus historiques qui éclairent ces réalités au Brésil ?

Il faut revenir sur des processus issus de trois siècles d’esclavage, et de l’absence ensuite de politiques publiques pour inclure les personnes noires dans la société. On peut citer la politique de blanchiment, mais aussi la loi sur les terres de 1850 qui a produit la classe de grands propriétaires fonciers au Brésil, et qui produit encore des problématiques de logements aujourd’hui. Elle a incité les migrants européens à s’installer au Brésil, dans des conditions difficiles certes. Mais concrètement, beaucoup de ces migrants européens ont reçu des terres de la part de l’Etat. Par ailleurs dans la Constitution de 1824 il était interdit aux Noirs d’étudier. Autre exemple : une loi de 1840 criminalisait le vagabondage. Elle permettait d’emprisonner nombres de Noirs qui étaient dans la rue faute d’avoir un travail.

Plusieurs processus historiques ont permis de maintenir les populations noires dans un lieu de marginalité. Cela fait partie de l’histoire officielle du pays. Donc les questions raciales au Brésil ne peuvent pas être laissées à la marge. Le racisme y structure les relations sociales. Evidemment que les individus blancs pauvres souffrent de la question sociale. Mais dans un pays où la question raciale est marquée par le phénotype – plus vous êtes clair, plus vous êtes toléré – les études montrent qu’une jeune fille blanche pauvre pourra obtenir un poste de vendeuse dans un centre commercial quand une jeune fille noire, de la même région, se retrouvera dans des travaux de ménages ou encore plus subalternes. Une personne blanche pauvre a davantage de chances de monter socialement dans un pays où la norme est blanche. Nous parlons de la problématique des opportunités.

Je crois donc qu’il faut comprendre la méritocratie comme un instrument de violence ; vous responsabilisez le sujet et non pas la structure ou l’Etat. Beaucoup de personnes blanches croient au discours de méritocratie qui laisse à penser que si les groupes noirs et autochtones ne sont pas à certaines places c’est parce qu’ils ne le méritent pas ou parce qu’ils ne sont pas assez compétents. Ne pas se penser comme blanc induit une naturalisation des places sociales.

Le Brésil s’est construit sur le mythe de la démocratie raciale, aveugle au racisme, d’une certaine manière…

L’idéologie de la démocratie raciale parle des ponts qui nous unissent, en dissimulant les murs qui nous séparent. Le Brésil est un pays qui a romantisé le métissage. Le métissage a fait partie de la politique officielle de blanchiment du pays. Pendant longtemps le Brésil a nié l’existence du racisme. Le débat sur le racisme au Brésil est très difficile. Par ailleurs, beaucoup de Noirs clairs au Brésil ne savent pas qu’ils sont noirs. Beaucoup de Noirs clairs au Brésil se sont découverts Noirs en allant en Europe ou aux Etats Unis. Toute cette romantisation autour du métissage et de la démocratie raciale a rendu difficilement compréhensible la négritude au Brésil. Mais j’ai constaté une augmentation ces dernières années de Noirs clairs se revendiquant noir. Ces Noirs clairs accèdent tout de même davantage à des opportunités que les autres Noirs. Il est important que ces gens-là se rendent compte qu’ils n’ont pas de privilèges mais certains avantages sociaux par leur couleur de peau claire. Ils bénéficient un petit peu de ce système créé par un système raciste. Il y a lieu de distinguer privilège et avantage social. Ce débat est de plus en plus répandu au Brésil. Les Noirs qui ont ma couleur de peau sont rares dans les espaces de privilèges et de pouvoir. Le Brésil, et pas seulement sous Bolsonaro, est un pays très violent à l’encontre des populations noires ou autochtones. Au Nord du pays, ces populations autochtones sont, elles, constamment menacées par les ruralistes, et beaucoup de leurs terres ne leur sont pas encore reconnues. Il existe plus de 300 groupes autochtones. Pourtant si on demande au Brésilien moyen d’en citer cinq, il ne saura pas le faire. Il y a vraiment eu un processus de déshumanisation et d’homogénéisation vis à vis des autochtones, qui sont qualifiés d’« Indiens », alors que ce sont des cultures diverses, avec des langues différentes. Mais ils sont passés par un processus d’effacement, de disparition. C’est ce que nous appelons l’« épistémicide ».

Que signifie le terme « épistémicide » ?

C’est un terme qui a été théorisé par un auteur portugais et dont les mouvements noirs et autochtones se sont particulièrement appropriés. Il s’agit de parler d’assassinats systématiques de nos productions intellectuelles et de nos savoirs. Le génocide c’est aussi quand on tue le savoir et la culture d’un peuple. Un intellectuel brésilien, Abdias do Nascimento a écrit “Le génocide du Noir brésilien”, à ce sujet. Parfois on aurait tendance, au Brésil, à considérer que la théorie c’est moins important au sein du militantisme. Certains nous disent : “vous publiez des livres pendant que des jeunes hommes noirs sont tués dans la rue”. Ils ne perçoivent pas que la construction de cette image du Noir comme violent et agressif cela justifie leurs assassinats aussi. Donc les deux dimensions sont inhérentes et on a besoin des deux pans – production du savoir et action – pour restituer des humanités niées.

Qu’en est-il justement au sein de l’université et des espaces de pensées ?

A l’université de Sao Paulo, qui est l’une des plus grandes d’Amérique latine, dans le département de philosophie, il n’y a qu’une seule femme et tous les professeur.e.s sont blancs. Et toutes ces personnes qui fréquentent ces espaces ne se demandent pas pourquoi ils n’ont pas de collègues noir.e.s, et ne s’étonnent pas non plus que les personnes qui entretiennent ces mêmes lieux sont majoritairement noir.e;s. Cette situation existe dans un pays majoritairement composé de personnes noir.e.s. Par ailleurs, nous avons un milieu universitaire encore très eurocentré, et qui a historiquement rendu invisibilise la pensée et la production intellectuelle de femmes noires. Moi qui aie fait des études de philosophie je n’ai jamais étudié de femmes philosophes et encore moins de femmes et hommes philosophes noir.e.s. Et quand je demandais où ils étaient on me répondait qu’ils n’existaient pas. Quand j’ai montré mon intérêt à mon professeur de faire une recherche sur Simone de Beauvoir, il m’a dit : “Simone De Beauvoir c’est qui ? La femme de Sartre ?”. Simone de Beauvoir qui dans Le Deuxième sexe, montre que la femme est toujours considérée comme l’Autre, là, par mon professeur elle était l’Autre, la femme de Sartre. Cette situation ne générait aucune question, inquiétude de la part de mes collègues de l’université. La parole est eurocentrée, centrée sur l’homme blanc européen. Quand je parle de cela, je ne m’inscris pas dans une perspective essentialiste ; je ne veux pas étudier une femme parce qu’elle est femme, ou parce qu’elle est noire. Les femmes noires et autochtones réfléchissent au monde. Mais l’imposition d’un régime d’autorisation du discours hiérarchise les voix, en invisibilise. C’est ce qui fait que nous en tant que sujet, on se construit en pensant qu’on est toujours pensé, mais qu’on ne peut pas penser le monde. Faire qu’une personne se pense toujours comme sujet pensé cela la destitue de son humanité. Et quand je dis que le lancement de mon livre a été polémique c’est que beaucoup d’hommes blancs se sont sentis gênés et ont écrit qu’on voulait empêcher le féminisme blanc de s’exprimer. Alors que ce que nous disons c’est qu’il ne faut plus qu’ils soient les seul.e.s autorisé à parler. Penser à partir de sa place sociale c’est aussi rompre avec l’idée qu’on est toujours pensé en opposition. C’est pour ça qu’il est important de pouvoir penser à partir de nous et à partir d’autres géographies du savoir.

La place de la parole est l’un des ouvrages d’une collection “Féminismes pluriels”.

Nous avons déjà publié six auteurs.e.s. Des livres didactiques accessibles financièrement – environ 4 à 5 euros. Notre objectif est de porter ces discussions au plus grand nombre. Dans nos livres, nous insistons pour qu’il y ait une bibliographie d’auteur.e.s noir.e.s. Après La place de la parole, nous avons publié “L’incarcération de masse”, puis un livre sur l’autonomisation, un autre sur l’intersectionnalité, également sur le racisme structurel, et un ouvrage sur le racisme récréatif. Ces livres ont attiré l’attention du public, avec des milliers de personnes aux lancements, dans un pays, où sur le marché éditorial des 10 dernières années, 10% des auteur.e.s publiés étaient des auteur.e.s noir.e.s. C’est un projet indépendant. Dans un pays où soi-disant nos récits ne sont pas vendeurs, on peut dire que cette collection est un succès. Peut-être que la crise du marché éditorial brésilien vient de la fatigue des gens d’avoir toujours les mêmes récits, les mêmes auteur.e.s, le même modèle. A côté de ça on a aussi lancé un ouvrage dédié à Sueli Carneiro. C’est une féministe noire brésilienne, très importante, qui a fondé l’Institut Geledès, en 1988, l’institut de la femme noire, de lutte contre le racisme et le sexisme. On a publié une anthologie d’articles qu’elle a écrit tout au long de sa vie. Elle a 70 ans, elle est docteure en philosophie de l’éducation et c’est son premier livre publié. Cela illustre l’accès difficile à la publication des auteur.e.s noir.e.s au Brésil. Comme le dit Conceição Evaristo, qui est publiée en français, “le plus dur n’est pas d’écrire, mais d’être publié”. Pour la citer toujours, il faut remettre en question ces règles qui font qu’on n’arrive à être publié seulement après 70 ans. Et donc quand on me demande pourquoi dans notre collection il n’y a que des Noir.e.s ou des femmes autochtones, je réponds : parce que nous sommes en 2019. Tous ces thèmes que nous abordons disent ce qu’est le féminisme noir. Penser le féminisme noir c’est penser un nouveau projet de société.

Quel est l’enjeu de penser un « nouveau cadre civilisateur », « un nouveau projet de société » ?

Aujourd’hui on ne peut pas dire que l’on vit dans une civilisation quand, au Brésil, toutes les 23 minutes un jeune Noir est assassiné, que parmi les femmes victimes de mortalité maternelle 62% sont des femmes noires, que sur 3 millions de personnes autochtones à une époque il en demeure moins de 800 000 aujourd’hui. Nous vivons dans une barbarie, une civilisation marquée par la violence, la mise à sac, la colonisation. Quand on parle de nouveau cadre civilisateur, il s’agit de restitution d’humanités niées dans le Brésil aujourd’hui. Que leur existence ne soit plus marquée par la violence.

J’ai travaillé en 2016 en tant que secrétaire adjointe aux droits humains à la Maire de Sao Paulo. On a créé des dispositifs importants pour la population LGBT, notamment le programme TransCitoyenneté. Nous avons créé des politiques pour ce groupe très vulnérable, pour la jeunesse noire, et aussi un programme psychosocial pour les femmes noires qui avaient perdu leur fils dans des violences policières. Il est important de voir tout ce qu’implique la violence contre les femmes ; toutes les femmes qui ont perdu leurs fils deviennent malades psychologiquement. Être féministe noir au Brésil ce n’est pas un mouvement identitaire au sens où on ne pense pas simplement à ce qui nous atteint directement mais ce qu’on veut c’est gêner ce sujet blanc hétérosexuel qui pense que la blanchité et l’hétérosexualité ne sont pas des marqueurs. Ce qu’on veut c’est créer un nouveau cadre civilisateur.

Comment la démarche du féminisme noir est-elle accueillie dans l’espace politique au Brésil ?

En tant que féministe noir au Brésil nous sommes dans une place difficile parce que les conservateurs ne nous aiment pas mais on souffre aussi d’attaques des militants de gauche qui insistent sur la vision de classe. Ces gens-là ne comprennent pas que la race et le genre informent la classe au Brésil. Il faut penser à ces oppressions de manière intersectionnelle. On discute l’incarcération de masse, on discute l’intersectionnalité, dans un pays où les politiques de sécurités publiques sont basées sur la répression. Historiquement, au Brésil, le mouvement féministe était constitué de femmes blanches, avec un récit qui n’abordait que la question du genre. C’est pour ça que le mouvement féministe noir est aussi un mouvement social. Ce n’est pas possible d’être féministe sans être antiraciste, sans être contre la LGBTphobie. S’il existe des hommes gays, des femmes LGBT, des hommes noirs opprimés par l’Etat, c’est important de penser à des projets qui englobent ces problématiques. Notre rôle en tant que féministe noir c’est d’englober toutes ces oppressions – le sexisme, le racisme, la LGTBphobie – et de lutter contre. Ce qu’on ne veut pas c’est avoir les mêmes droits que les hommes blancs, comme les féministes blanches l’ont pour beaucoup réclamer, car ce serait opprimer d’autres groupes. C’est pour ça qu’il faut refuser la pensée essentialiste de “parce qu’elle est femme elle me représente”. Non toutes les femmes ne se ressemblent pas. Aujourd’hui beaucoup de femmes sont liées au gouvernement de Bolsonaro, qui appuie des politiques génocidaires. Nous sommes un mouvement social. Nous pensons donc qu’être une femme blanche et riche peut conduire à opprimer des femmes noires, des femmes pauvres, des hommes noires, des hommes pauvres. Tout comme des hommes noirs peuvent être machistes. Être opprimé ne peut pas être utilisé comme excuse pour légitimer une autre oppression.

Quelle est la place des Blancs dans la lutte du féminisme noir ?

Il est important, comme l’exprime la philosophe Grada Kilomba, que les Blancs comprennent que le racisme est un problème de Blanc. C’est important que les Blancs assument leur responsabilité dans la lutte antiraciste. Ils ont parfois tendance à penser que c’est “un problème de Noirs”. Parfois ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont connivents de manière délibérée ou non avec un système violent. Il suffit de regarder les espaces de pouvoir où nous on n’arrive pas à entrer ; dans ces espaces il est important que les personnes blanches prennent conscience de ce qu’elles peuvent faire pour les ouvrir et se responsabiliser quant à ces thèmes. Beaucoup de gens disent ne pas être raciste, mais la société l’est. Et même si un sujet dit qu’il n’est pas raciste, malgré tout il va bénéficier de cette société raciste. C’est ce que dit Angela Davis : il ne suffit pas d’être contre le racisme, il faut être antiraciste. Il faut être dans l’action, et se demander que puis-je faire pour lutter contre le racisme ? C’est un processus qui gêne, ce n’est pas possible de faire des changements dans le confort. Audre Lorde le dit, ce n’est pas facile de tuer l’oppresseur en nous. Très souvent les individus blancs vont être gênés par les thèmes que nous abordons, mais tant mieux, car l’objectif est de gêner. Je crois que ce n’est qu’à partir de cette gêne qu’on pourra avoir des réflexions, discussions utiles à de vraies actions. On parle beaucoup de blanchité critique aujourd’hui au Brésil.

Dans l’enjeu des épistémicides, quelle est la place de la question de l’appropriation culturelle au Brésil ?

La production de savoirs ou de pratiques culturelles des populations noires ou autochtones n’intéressent qu’à la marge. Par exemple, pendant le carnaval les gens vont vouloir utiliser une couronne de plumes, sans se préoccuper de la signification pour chaque groupe autochtone, sans se préoccuper des violences qu’ils subissent. Il faut parler de ce concept d’appropriation culturelle. Il y a eu un débat au Brésil autour du turban porté surtout par des femmes noires, et des coiffes de plumes portées par les autochtones ; est ce qu’une femme blanche a le droit ou non d’en porter ? Le débat n’est pas là, il est de voir à quel point le capitalisme s’approprie ces symboles, les vident de leur sens, et que donc les personnes qui vont les porter via ce prisme ne vont pas se préoccuper de celles qui les ont produits initialement et du contexte de production. Sous le gouvernement Bolsonaro, les populations autochtones sont clairement menacées. Au Brésil, est étudié ce qui s’appelle le “racisme écologique”. Les populations autochtones qui avaient, historiquement, la conscience de la préservation de leur environnement sont complètement décimées au Brésil. Les religions de matrice africaine qui apportent aussi avec elles cette conscientisation de la préservation de l’environnement sont extrêmement discriminées au Brésil. Il y a un processus de “favelisation” de la population noire, qui vit dans des endroits avec des montagnes d’ordures, des égouts à ciel ouvert, pas d’assainissement massif. Cela fait partie de ce racisme écologique. Or, ces peuples qui avaient la conscience et la pratique de préservation de l’environnement, ne sont pas écoutées, mais le capitalisme récupère ses idées. Elles sont reprises par de grandes organisations du Nord, qui vont ensuite à la rencontre de ces populations pour leur expliquer comment protéger l’environnement, ou pour leur expliquer des concepts soi-disant “nouveau” alors qu’ils sont de sagesse ancestrale. Le problème c’est qu’aujourd’hui notre ministre de l’écologie a coupé les budgets et ne se préoccupe pas de ces questions. Tous ces peuples autochtones qui s’en préoccupent sont de plus en plus attaqués.

Quelle est la place de l’histoire des populations noires et autochtones au Brésil ?

Une loi passée en 2003 introduit l’obligation de l’enseignement de l’histoire afro-brésilienne à l’école. Mais c’est une loi qui dépend beaucoup des autorités municipales et des directeurs d’école pour leur mise en application réelle. Heureusement à partir de cette loi, beaucoup d’écoles ont tout de même introduit cet enseignement, des manuels scolaires ont été refaits… Mais depuis 2016, et le fait que le Parti travailliste ne soit plus au pouvoir, il y a eu des attaques directes contre l’éducation, notamment de la part des fondamentalistes chrétiens. Ils ont créé ce fantasme qu’ils appellent “l’idéologie de genre” ; une vision LGTBPhobique qui dit qu’on apprendrait aux enfants à l’école à être gay. Aujourd’hui à l’assemblée nationale il y a un groupe important de fondamentalistes chrétiens. Ce débat moral a fini par gagner les élections, et Bolsonaro s’est beaucoup appuyé là-dessus. Des professeur.e.s qui enseignaient le féminisme à l’école ont souffert de sanctions administratives. On est vraiment dans une “chasse au sorcière” au niveau de l’enseignement. C’est aussi le cas au niveau universitaire avec des coupes budgétaires drastiques. Aujourd’hui, des étudiants sont dans la rue pour protester contre ces coupes. La mobilisation est très forte. Même des intellectuels considérés de droite sont contre ces restrictions. Ce 16 mai une grève générale est organisée en protestation à cela.

Comment justement lutter contre la militarisation de l’Etat au Brésil aujourd’hui ?

Nous avons besoin d’un autre type de sécurité publique au Brésil. On dit souvent que dans les périphéries du Brésil l’Etat est absent mais c’est faux. Il est là mais sous forme de la répression. On vit une période de militarisation de l’Etat surtout dans les favelas. Mais il faut souligner le rôle des mouvements qui existent dans ces espaces pour dénoncer ces violences. Des associations qui créent des réseaux d’entraide et de soutien psychologique notamment. Mais malgré tout ce sont des choses qu’il est difficile de faire entendre au Brésil en ce moment, où règne l’idée qu’un bon délinquant est un délinquant mort. Très souvent à la télévision, à des heures de très grande écoute, des images de personnes qui tapent sur les autres. Les médias ne sont pas démocratisés au Brésil. Nous avons très peu de chaînes de télévision ouvertes à toutes et tous. La télévision Globo a quasiment le monopole, une des plus grandes chaînes d’Amérique latine. C’est une des lacunes des gouvernements de Gauche précédents : ils n’ont pas réussi à démocratiser les médias. Les personnes pauvres n’ont accès qu’à ce type de télévision, le câble est cher au Brésil. C’est très fréquent de voir les gens des périphéries répéter des discours dont ils sont victimes. Ce sont des questions complexes, mais il faut se rappeler que le Brésil est une démocratie récente. Se rappeler aussi qu’on n’a pas eu de rupture avec la dictature militaire. Et donc on a un long parcours à faire surtout aujourd’hui où l’extrême droite est à la présidence.

Comment être activiste sous Bolsonaro aujourd’hui ?

C’est vrai qu’on vit un moment très difficile de coupes budgétaires, notamment au niveau de l’éducation. Divers mouvements de résistance continuent d’exister. Mais c’est vrai que c’est compliqué dans ce contexte de militarisation, où des hélicoptères de l’armée sillonnent les favelas, et tirent. La députée qui a voulu porter plainte au niveau de l’ONU contre ces méthodes est poursuivie par le gouvernement brésilien qui cherche à rompre son mandat de député. Et c’est effectivement une femme députée noire qui travaillait avec Marielle Franco. C’est un moment où en effet ça nous arrive d’avoir peur. Mais c’est important de souligner que le racisme n’a pas surgit avec Bolsonaro. Ce qui me fait poursuivre le combat, c’est de garder en tête la perspective historique. Le Brésil est le dernier pays d’Amérique à avoir aboli l’esclavage. Et donc moi je pense aux quilombos, à ces camps d’esclaves marrons qui ont trouvé des manières de résister. Ensuite le Brésil a vécu près de 20 ans de dictature militaire. Et les gens continuent à se positionner contre ce système, à lutter ; à résister. C’est pour ça qu’il ne faut pas perdre de vue la perspective historique.

Une interview publiée originellement le 12 juin 2019 par Africultures/ Anne Bocandé.