Le Manuel pratique de la haine, c’est l’histoire d’un braquage dans une favela… Ecrit par Ferréz, le leader de la littérature écrite par les habitants de la favela au Brésil. Et il est illustré par Alexis Peskine. Et quand des universitaires l’étudient…. Ça donne ça :

[J’ai recopié l’introduction de cette étude, puis les passages qui concernent le Manuel pratique de la Haine. Pour l’étude comparée en entier, voir le site des Cahiers de Framespa ici. ]

Dans une analyse croisée de trois traductions, du portugais vers le français ou vice versa, de romans ayant pour cadre des espaces marginalisés – Texaco (1992) de Patrick Chamoiseau, O desejo de Kianda (1995) de Pepetela et Manual prático do ódio (2003) de Ferréz –, nous nous interrogerons sur la façon de traduire la réalité de quartiers précaires et les langages de leurs habitants, en mettant en perspective les transferts culturels et les stratégies de traduction pour tantôt souligner, tantôt domestiquer les spécificités locales d’un pays à l’autre. Les traductions seront donc étudiées en tant que vecteurs d’une transposition à la fois d’expériences urbaines, dont la littérature rend compte, mais aussi d’imaginaires et de langages. Dans une optique de diffusion, les traductions mettent-elles davantage en relief les réalités partagées des quartiers précaires ou, au contraire, cherchent-elles à dégager les éléments à même de singulariser, voire teinter d’exotisme, les espaces représentés ?

À l’entrée « bidonville » du Petit Robert figurent, parmi les exemples, « les bidonvilles de Rio », précédés d’un renvoi au mot « favela ». Cette définition non seulement « atteste d’une équivalence de signifiés à l’intérieur de la variation ordinaire entre deux signifiants de langues différentes », mais témoigne aussi de la valeur emblématique du terme « favela », fortement associé à un certain imaginaire du Brésil. Si le mot « musseque » est beaucoup moins connu, il entre également dans l’orbite de ces quartiers précaires, ces agglutinements de baraques densément peuplés, généralement construits sans permis. Au-delà même de ces trois entrées lexicales, ce sont trois traductions de textes fictionnels arpentant ce type d’espaces que nous allons observer, en nous attachant aux stratégies que les traducteurs mettent en œuvre pour déployer leurs imaginaires, ainsi qu’aux effets qu’elles visent en termes de réception.

(…) Les écritures s’engouffrent dans des quartiers précaires, marginalisés, des franges infra-urbaines où s’invente une nouvelle ville, mais aussi peut-être un nouveau langage. Alors que les expériences dans ces quartiers semblent parfois ne présenter que le seul visage de l’uniformité globale, le même écrasement de l’urbain, nous nous demanderons quel parti prennent les traducteurs de ces réalités urbaines partagées, mais aussi dans quelle mesure ils cherchent à garder la singularité des écritures et des univers urbains propres à chaque représentation fictionnelle. L’une des vieilles questions qui hante la traductologie est résumée d’un trait par l’adage italien « traduttore, traditore ». Le « spectre de la trahison » est depuis longtemps interrogé par les professionnels de la traduction, en ce qu’il « repose sur une illusion naïve, à savoir que le texte traduit pourrait être le miroir exact de l’original ». Il n’est donc pas question de contester le fait que la traduction est une opération de transformation, plutôt qu’un strict rapport d’équivalence entre langues et cultures. Cependant, il y aurait, pour reprendre l’expression d’Antoine Berman, une « visée éthique du traduire », une reponsabilité à l’égard de l’œuvre et de la culture étrangères. Et à trop vouloir adapter un texte source à un lectorat cible, le traducteur enfreindrait les règles tacites de cette éthique et commettrait un crime ethnocentrique, une réduction de l’autre au même.

Les traductions ici étudiées, nous espérons le démontrer, trouvent habilement un équilibre entre le fait de fournir un contexte sociétal – c’est-à-dire que les traducteurs raccordent des représentations littéraires particulières à un contexte urbain qui se retrouve sous différents jours en plusieurs endroits du globe – et le désir de traduire « l’intraduisible, à savoir ce qui manifeste l’opacité, la résistance, l’altérité, l’étrangeté de la langue et du texte d’origine », selon la belle formule d’Alexis Nouss. Ce dernier, justement, nous donne une clef pour observer d’un tout autre œil le vieux couple, si décrié, de la traduction et de la trahison : traduire, c’est trahir par empathie, c’est donner à l’autre… « Par choix, on trahit son appartenance, on s’occupe et se soucie de l’autre, des autres, et non pas du même, des miens, des siens ». En se souciant de l’autre, les traducteurs doivent cependant répondre à des exigences éditoriales et ne peuvent faire fi de leur public – en l’occurrence, les publics brésilien (pour la traduction de Texaco) et français (pour les deux autres traductions) : ce sont ces recherches d’équilibre et variables d’ajustement, parfois difficiles à trouver, que nous nous proposons d’explorer. (…)

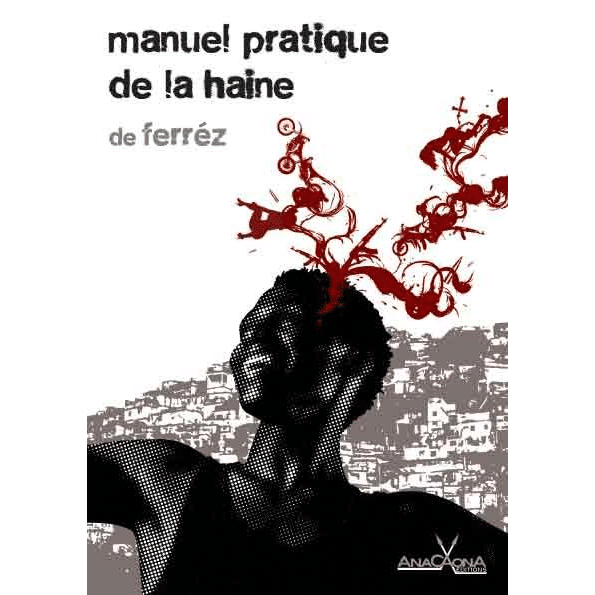

(…) L’édition française du Manuel pratique de la haine (2009) joue à plein sur le besoin politique de faire émerger ces revendications et cultures de la rue, tout autant que sur un certain goût du spectaculaire suscité par les productions artistiques en provenance des favelas – dont avait témoigné le succès international rencontré par le film Cité de Dieu (2002), une adaptation d’un roman écrit par Paulo Lins, qui comme Ferréz a parfois revendiqué le titre d’écrivain « marginal ». La comparaison entre Paulo Lins et Ferréz mérite d’ailleurs d’être mise en relief : la marginalité de Lins, qui a reçu l’appui de critiques de poids dans les circuits de la presse et de l’université et dont le livre a justement inspiré un film grand public, est à relativiser, alors que son confrère Ferréz, plus éloigné des centres littéraires, cultive encore aujourd’hui ses liens avec le milieu du hip-hop et de la culture des banlieues de São Paulo. Or le premier livre des éditions Anacaona, maison d’édition qui se spécialisera dans la publication de la littérature brésilienne périphérique, a clairement l’intention de mettre en valeur le texte de Ferréz en tant qu’objet issu de sous-cultures urbaines. Le paratexte est richement illustré par les images du plasticien brésilien Alexis Peskine, dont l’éditrice et traductrice précise, en fin d’ouvrage, qu’il « symbolise ce lien entre art de rue et art de galeries ». La dimension militante de la traduction est donc explicitée, avec l’envie de donner pignon sur rue aux expressions artistiques des bas-fonds, dans une certaine mouvance hip-hop et une esthétique sensible à l’identité noire, que l’on retrouve tant dans les images en noir et blanc et éclats d’encre d’Alexis Peskine que dans le langage littéraire de Ferréz, écrivain et rappeur.

Sur des pages au fond noir, l’éditrice a également fait le choix de détacher des citations-chocs, telles que « Mais alors, c’est ce gamin qui viendra me cambrioler quand il sera grand », une phrase suivie par une illustration représentant un adolescent étendu rêvant de belles voitures, d’armes et de jolies filles. Ces choix éditoriaux ne sont pas innocents : ils renforcent l’esthétique noire du texte et valorisent l’aspect artistique iconoclaste des productions de la rue, ce qui se manifeste également par l’effort portant sur un lexique argotique, ainsi que par l’emploi de tournures syntaxiques populaires et des effets rythmiques de scansion, comme dans le flot d’un rap, par exemple :

Calmos, mon soce, quand tu seras remis on les cramera, mais là fais ton biz tranquille et résous d’abord tes embrouilles

Tous ces éléments en disent long sur ce que les linguistes allemands Reiss et Vermeer appellent le skopos de la traduction, sa visée dans un contexte particulier et pour un public spécifique : il s’agit, dans la langue d’arrivée, d’exprimer une forme d’art engagé dans les réalités sociales, en s’appuyant sur l’attrait d’une partie du lectorat français à la fois pour les luttes sociales, les cultures urbaines et les eaux troubles du polar urbain. (Note : Le cas de la présentation et des illustrations de Manuel pratique de la haine nous fait bien ressentir ce que Michel Espagne a dégagé : « Un transfert culturel est parfois une traduction. Il suffit de mettre en regard une édition d’un roman dans une langue quelconque et sa traduction dans une autre langue, d’observer le discours d’accompagnement des quatrièmes de couverture, les illustrations, les formats, l’effet de contexte des séries et même la typographie, pour voir qu’une traduction n’est en aucun cas un équivalent ». Michel Espagne, « La notion de transfert culturel ».)

Si le traducteur rend possible une reconstruction du sens dans une autre langue, cela ne signifie pas qu’il s’éloigne du texte source. Au contraire, la « métamorphose » qu’il opère vise à transmettre sa vitalité, la dynamique de ses langages et ses spécificités. À l’instar de Michel Laban pour ce qui est du registre merveilleux et des différents rythmes du texte qui sont des modes langagiers d’une altérité, d’un « contre-pouvoir » qu’incarne la déesse Kianda face à la toute-puissance des investissements immobiliers, Paula Anacaona est elle aussi à la recherche d’un rythme – comme dans l’original, elle brise ses phrases par une série de juxtapositions – et d’un vocabulaire particuliers, à même de transférer l’inventivité langagière de la favela, les codes lexicaux de la pègre. Le type de texte auquel elle est confrontée n’est pas le même : l’écriture de Ferréz est moins sobre que celle de Pepetela, les dialogues sont plus nombreux, le langage est truffé d’argots et la narration insiste bien davantage sur l’identité du quartier ; le reste de la ville de São Paulo n’étant qu’un arrière-plan, un à-côté qui contraste en tous points avec ce microcosme fictionnel qu’est la favela. Dès lors, contrairement à Michel Laban, Paula Anacaona conserve plus volontiers les termes locaux, y compris pour des mots plutôt transparents, comme « barracos », qu’elle aurait très bien pu traduire par « barraques » et qu’elle a accompagné d’une note de bas de page renforçant la caractérisation d’un univers spécifique, local : « habitation prédominante de la favela, sommaire, improvisée, construite généralement sur les mornes avec divers matériaux et recouverte de zinc et de tuiles ».

Il y a là un effet d’exotisme social recherché par la traductrice et renforcé par le paratexte auquel nous avions déjà fait allusion. La maison d’édition Anacaona est apparue récemment dans le paysage du livre français et les objectifs, en termes de public et de visibilité éditoriale, ne sont pas les mêmes que pour Actes Sud, maison plus ancienne et très renommée, qui a publié la traduction de Pepetela par Michel Laban. Il convient pour Anacaona d’attirer un nouveau public, a priori assez jeune, à la fois cultivé et curieux de connaître des expressions artistiques nouvelles, des sous-cultures urbaines et sociales, mais aussi peut-être des livres plus hybrides et inattendus (d’où l’intérêt d’arrimer le texte à une esthétique hip-hop ou plus largement urbaine, à travers le flot verbal et aussi les illustrations d’Alexis Peskine). Au-delà même de cette visée éditoriale, l’effort langagier cherche à rendre justice à la singularité du texte écrit par Ferréz : les dialogues sont souvent ponctués de termes d’argot de la favela, entremêlés à du verlan, des vocables de la rue ou de la banlieue françaises, avec un réel effort d’inventivité de la part de la traductrice pour tenter d’exprimer la brutalité non dénuée de poésie propre au langage de ces bandits.

– Firmeza, Beau-Gosse ! Vas-y, tu m’phones si t’as besoin ! La vérité, le jour où tu veux cramer ces bâtards d’là-haut, tu m’fais signe, c’est donnant-donnant, tá ligado!

Les deux expressions locales en italique, resémantisées dans la note de bas de page pour que le lecteur les assimile au contexte français (« est devenu une parole de salut plus ou moins équivalente au ‘Tranquille !’ ou au ‘check !’, salut poing contre poing », est-il précisé au sujet de Firmeza), contribuent à un certain balancement rythmique de la phrase et donnent peut-être une idée plus juste de l’usage de la langue comme code et élément d’identification à un groupe, à une contre-culture.

Les lecteurs brésiliens se saisissent du texte de Ferréz avec leur propre habitus, leurs différents modes de socialisation ; quant à la traduction française, elle rappellera sans doute à ses lecteurs des œuvres comme le film La Haine (1995), où le langage de la « Zone » (traduction qui nous semble très fine du terme « a quebrada ») s’affirme contre la police, les autorités, les cadres conventionnels de la société. Mais pas seulement : parfois, pour rendre compte de la verve et des idiolectes des différents personnages, la traductrice a même recours à un argot plus ancien, très fleuri, qui n’est pas sans faire songer aux vieux films noirs français et à des classiques comme les Tontons flingueurs (1963). Certains répliques pourraient être celles d’authentiques loubards ou titis parisiens : « T’as vu les condés? / – Négatif, Requin, Paulo a appelé, y a des keufs en meule sur le pont João Dias ». (…)

L’analyse entière de l’universitaire François Weigel est ici : « Musseque, favela, bidonville : traductions de romans centrés sur les espaces marginalisés » https://doi.org/10.4000/framespa.6973

Lisez le Manuel Pratique de la Haine !