De la mémoire à la fiction

La matrice du ‘Cycle de la canne à sucre’ est L’Enfant de la plantation.

Avec Usina, se termine la série de romans que j’ai appelé quelque peu emphatiquement ‘cycle de la canne à sucre’. L’histoire de ces livres est toute simple : j’ai commencé en voulant écrire quelques souvenirs, que je pensais être ceux de tous les enfants élevés au Nordeste dans la maison d’un maître de plantation. Mon intention était de raconter un moment de vie. Il se trouve qu’un romancier est souvent l’instrument involontaire de forces qui sont cachées en lui. Après L’Enfant de la plantation vint Doidinho puis Banguê ; Carlos de Melo grandit, souffrit, connut des échecs. (…) José Lins do Rego, préface à Usina, 1ère édition.

On peut donc s’interroger : L’Enfant de la plantation n’est-il qu’une exigence de mémoire ou obéit-il à une motivation littéraire ?

Les aspects autobiographiques de l’œuvre de Zé ont été exagérés par la critique. Sa force artistique serait dans sa « sincérité », dans cette transposition de faits historiques vers la fiction. Il y aurait ainsi plus de travail de mémoire que de travail d’invention. Mais la frontière est ambiguë.

Il est certain que José Lins ne pouvait s’éloigner de ses racines, imprégné qu’il était des schémas idéologiques de la tradition populaire du Nordeste. Il a vécu, fixé dans sa mémoire et concrétisé esthétiquement ce langage populaire, primitif et authentiquement brésilien véhiculé par les récits populaires des troubadours nordestins. C’est là, avec les histoires de la vieille Totonha, avec les histoires de famille racontées par les domestiques, que tout a commencé. Il ne lui restait plus qu’à y ajouter des schémas narratifs plus élaborés, qu’il trouva dans la tradition culturelle considérée « éduquée ».

Plus tard, il essaya de s’orienter vers l’invention plutôt que vers l’observation ou la mémoire, avec des œuvres comme Agua Mãe ou Riacho Doce. Sans succès – car José Lins « était un moteur qui ne tournait correctement qu’avec un seul combustible : la bagasse » Manuel Bandeira.

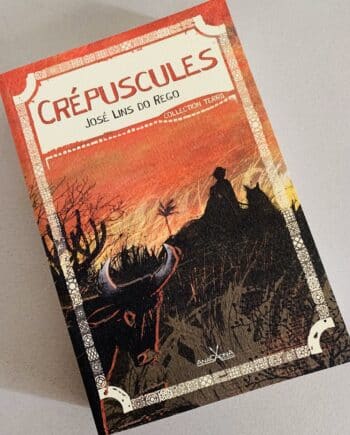

Fogo Morto (1943, en français : Crépuscules), son chef d’œuvre romanesque, est le point culminant du travail artistique de José Lins do Rego, où invention et observation/mémoire de la réalité se disputent dialectiquement. Roman de la décadence, synthèse de toutes les thématiques qui traversent son œuvre, c’est aussi le roman de la libération, où les personnages passent du côté du monde autonome de la fiction.

Une spontanéité dans la langue ?

José Lins do Rego peut parler sans démagogie des drames de la terre : il y a en lui plus que de la compréhension : il y a une identité fraternelle, une communion avec les aspirations, les douleurs et les bonheurs du peuple de la campagne ». Il a été « à la rencontre des foules anonymes et les a présentées dans la vérité de leur condition humaine. Adolfo Casais Monteiro, critique littéraire.

Son écriture semble surgir sur la page spontanément « quand je lis ces pages des oiseaux sautent d’une ligne à l’autre » dit Blaise Cendrars [1] – mais contrairement aux apparences il n’y a pas de spontanéité dans son travail. La naturalité de son texte est le fruit d’un grand travail artistique, parfois très fatigant : « Chaque artiste a son processus de travail, son ingénierie (…) C’est très facile de dire : Zé Lins écrit comme un médium. Il s’assoit à table, [on] lui fournit le papier et l’inspiration vient comme dans une session de spiritisme, et les pages se remplissent automatiquement. C’est très facile à dire, mais pas à faire. Moi je peux vous dire combien me coûtent les douleurs, les joies, les tourments et les échecs de mes personnages (…). Maintenant, la forme. C’est vrai que je n’ai pas de problèmes de forme, cela parce que ma forme est très simple. (…) Ordre direct, discours principal avec le sujet clair, pronoms placés comme à la forme orale et surtout, adoption de solutions qui sont les solutions de la langue du peuple ». José Lins Do Rego – 1948.

Avec cette « spontanéité construite », José Lins cherche à s’approcher d’un public plus vaste – il a d’ailleurs toujours défendu l’idée que l’écrivain ne peut vivre éloigné du peuple, qu’il doit participer à la vie de la nation, y compris politiquement. « L’écrivain, pour pouvoir donner son témoignage, doit porter dans son sang les angoisses de la collectivité dans laquelle il vit. » José Lins Do Rego – 1952.

Ainsi, il a réussi « à fondre, dans une langue à l’oralité forte et poétique, les souvenirs de l’enfance et de l’adolescence avec le registre intense de la vie nordestine vue de l’intérieur, à travers les processus mentaux des hommes et des femmes qui représentent la gamme ethnique et sociale de la région. »[2]

Un roman à l’humanité intense, une peinture aux couleurs vives

L’Enfant de la plantation est un roman imprégné de tendresse et d’intense humanité, au style savoureux, naturel, débordant et imparfait, comme la parole. José Lins décrit la grandeur et la misère de la nature humaine, et anticipe dans certaines actions froides et calculées de l’enfant l’adulte corrompu.

Voici donc l’histoire exacte et naturelle d’un enfant orphelin de père et de mère et naturellement mal élevé qui finit par être corrompu, avarié, à douze ans lorsqu’il entre au collège. Il arrive à l’internat avec des expériences terribles. Que deviendra-t-il ?

Pendant ces huit années (entre quatre et douze ans), le jeune Carlos a vu beaucoup de choses – le bien et le mal, et a acquis une précocité terrible autour de sujets « interdits » mais inévitables. Le naturalisme de l’auteur révèle ces secrets qu’on pourrait juger inconvenants. La peinture est magistrale et vraie.

Ce livre, miroir de la société rurale, est d’une réalité profonde. « C’est le reflet de tout le Brésil, et un peu du monde entier. C’est la vie telle qu’elle est ».[3]

L’Enfant est composé de quarante courts chapitres, comme autant de petits portraits distincts d’une grande richesse plastique et dynamique.

Les trois premiers chapitres sont recouverts d’un voile tragique et décrivent le passage du petit enfant d’un monde qu’il ne maîtrise pas encore à un monde qu’il va apprendre à maîtriser.

Et ensuite, quelle richesse dans la description des scènes : le voyage en train, l’arrivée à la plantation, le bain dans le fleuve, le lait fraîchement tiré, la crue, l’école, l’incendie … Les portraits se succèdent : l’oncle Juca, le grand-père – maître de la plantation irrémédiablement menacé, les cousins, les gamins et Ricardo, la méchante tante Sinhazina, le mythique bandit Antônio Silvino, et ces âmes pures et angéliques dont le souvenir l’emplit de nostalgie : tante Maria, la cousine Lili. Sans oublier les superstitions et les croyances, les histoires de loup-garou, tout un monde de littérature orale avec la vieille Totonha, les vestiges de l’esclavage ; le petit mouton, la maladie, le mariage de tante Maria, puis la lubricité et les leçons de sexualité de la mûlatresse Zefa Caja, enfin les préparatifs pour le collège et le départ vers ce nouveau monde. De nouveau, le train l’emmène d’un monde à un autre – mais il a cette fois dans ses bagages les odeurs, les bruits et les images d’un monde inoubliable, celui de l’enfant de la plantation.

José Lins a brossé une galerie de portraits psychologiques d’une telle force qu’ils sont entrés dans la mémoire collective des brésiliens.

[1] Blaise Cendrars, préface à l’édition française de l’Enfant de la plantation, 1953.

[2] Alfredo Bosi, História concisa da literatura brasileira, 1994.

[3] João Ribeiro, critique de Menino de Engenho, Jornal do Brasil, septembre 1932.

Romans publiés dans la collection Terra des éditions Anacaona

-

1492 Anacaona l’insurgée des Caraïbes

22,00€ Ajouter au panier -

1492 Anacaona l’insurgée des Caraïbes – format poche

12,00€ Ajouter au panier -

Banzo, mémoires de la favela

17,00€ Ajouter au panier -

Bernarda Soledade, Tigresse du Sertão

17,00€ Ajouter au panier -

Crépuscules

19,00€ Ajouter au panier -

Dandara et les esclaves libres

10,00€ Ajouter au panier -

Insoumises

15,00€ Ajouter au panier -

João Miguel

11,00€ Ajouter au panier -

L’enfant de la plantation

17,00€ Ajouter au panier -

L’histoire de Poncia

15,00€ Ajouter au panier -

La Terre de la grande soif

17,00€ Ajouter au panier -

Maria Brandão, nos pas viennent de loin

24,00€ Ajouter au panier